- mein schwieriger Weg nach Kolumbien

Zeitraum: 14.3. - 25.3.

In knapp fünf Monaten Südamerika musste ich bereits mit vielen Widrigkeiten umgehen.

Noch nie jedoch erwischten mich die Umstände, die das Leben hier beinhaltet, so derartig, wie in diesen Tagen.

Montañita

Alles fing an mit einer Woche im Paradies. Nachdem Fanny und ich den Weg aus Peru herausfanden, hieß unser Ziel die Pazifikküste Ecuadors. Montañita, eine Kleinstadt als Surfer-Paradies wurde angesteuert für ein paar Tage Erholung nach den ereignisreichen Tagen in Peru.

Endlich fand ich hier einen Ort, an meinen noch wenig ausgereiften Skills auf dem Surfbord zu feilen. Was ich sechs Monate zuvor im Surfcamp in Frankreich eine Woche lang verzweifelt versuchte, gelang hier prompt überraschend gut. Dreimal gingen wir hier Surfen, die Bedingungen wechselten so, dass eigentlich für alle etwas dabei war. So prallten hier absolute Vollprofis, die, während sie eine Welle surften, auf dem Surfboard vor und zurück spazierten auf absolute Amateure, die selbst liegend beim Paddeln noch ihre Stabilität auf dem Brett suchten. Und wenn ich von Aufprallen spreche, dann ist es sogar in einigen Fällen beinahe wörtlich zu nehmen gewesen. Abends gab es Bier, Cocktails und einen missratenen Versuch, eine Shisha zu rauchen. Fanny und ich genossen die Tage in jenem Urlaubsort, der sich durch das hohe Touristenaufkommen und der dem Tourismus angepassten Infrastruktur Montañitas wenig wie Südamerika anfühlte.

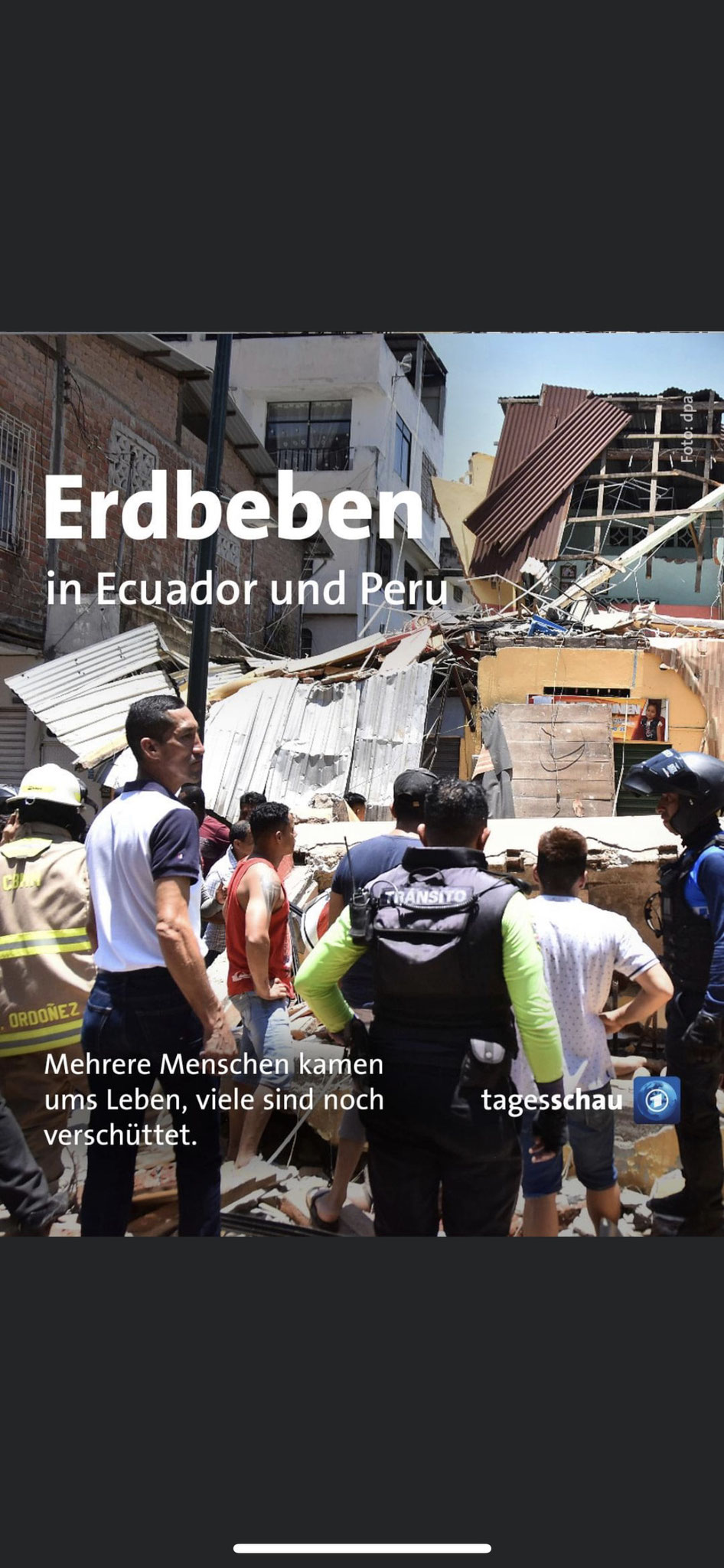

Am letzten Tag unseres Aufenthalts bebte in Montañita die Erde. Ich saß mit Fanny beim Frühstück und wollte ihr gerade sagen, sie solle doch bitte mal aufhören, am Tisch zu rütteln. Die Worte “jetzt lass doch mal diesen blöden Tisch in Ruhe!” lagen mir auf der Zunge, als ich realisierte, dass es nicht nur der Tisch war, der wackelte. Alles wackelte, es war ein äußerst merkwürdiges Gefühl gewesen. Es hielt nur wenige Sekunden an und erst als es aufhörte, begannen wir, wie auch die anderen Menschen um uns herum, zu realisieren, dass wir Zeuge eines Erdbebens wurden. Es war harmlos bei uns, in Montañita ging nichts zu Bruch und es kamen keine Menschen zu Schaden. Als wir am Abend dann Berichte von der Tagesschau lasen und Leute von zu Hause fragten, ob alles gut ist, wurde uns schlagartig bewusst, dass dieses Erdbeben sehr wohl Schaden anrichtete und wir nur wenige Kilometer nördlich von jenen Orten entfernt waren, an denen das Beben für eingestürzte Häuser, Tote und Verletzte sorgte. Wir hatten Glück gehabt.

Es hieß nun Abschied nehmen. Von Montañita, und vor allem von Fanny. Vier Wochen waren wir nun zu zweit unterwegs gewesen. Wir blickten auf eine spannende und ereignisreiche Zeit zurück, in der wir als Reisepartner und Freunde zusammenwuchsen. Nun trennten sich die Wege und jeder von uns nahm seinen eigenen wieder auf. Während es Fanny ins Naturparadies der Galapagos-Inseln zog, machte ich mich auf den Weg in Richtung Quito. Über Ecuadors Hauptstadt würde ich dann weiter nach Kolumbien reisen.

Die Scheiße von Quito

Kleiner Spoiler: Montañita blieb das einzig wirklich Schöne in diesem Kapitel meiner Reise.

Ab jetzt ging alles bergab. Jetzt wurde alles scheiße. Oder wurde jetzt alles spannend?

Wenn ich beim Schreiben dieses Artikels auf jene Zeit zurückblicke, dann habe ich das merkwürdige Gefühl, dass negative Erlebnisse auf Reisen beides gleichzeitig sein können: Scheiße, und spannend. Scheiße ist es während jener Momente. Und doch bleiben am Ende vor allem die schwierigen Momente in besonderer Erinnerung. Sie erzählen die Geschichten, die mit etwas zeitlichem Abstand doch viel spannender sind, als jene Momente, in denen alles rund und problemlos läuft. Und der Gedanke, dass schwierige Herausforderungen die besten Stories hervorbringen werden, half mir in diesen Tagen ganz besonders.

Rückblickend würde ich sagen, dass bereits die Busfahrt von Montañita nach Quito eine Richtung vorgab, was folgen würde. So war auf der elfstündigen Nachtfahrt die Toilette des Buses nicht zu nutzen. Toilettenpausen wurden auch nicht gestattet und so entstand in jener Nacht ein Teufelskreis aus “ich habe Durst” und “ich muss auf Toilette”.

Kurz bevor ich den Gedanken, in meine Wasserflasche zu pinkeln, als ersthafte Option in Erwägung zog, erreichten wir Quito in den frühen Morgenstunden. Ich schloss mich mit dem Franzosen Julien zusammen und wir teilten uns ein Taxi, da unsere Unterkünfte nicht weit voneinander entfernt lagen.

Für den Aufenthalt in Quito hatte ich mir zunächst und nach langer Zeit überhaupt mal wieder für zwei Nächte ein Hotel gegönnt. Einfach mal zwei Tage etwas abschalten, den Luxus eines eigenen Zimmers genießen. Das war der Plan.

„Hotel David“ hieß die Location, die mein Ort der Ruhe und Erholung werden sollte.

Es war 6 Uhr am Morgen und ich freute mich auf mein Bett, nur noch schnell einchecken, dann ab aufs Zimmer und dann einfach nur schlafen.

Aber es gab ein Problem: Es gab hier keine Reservierung auf meinen Namen, erklärte mir der Rezeptionist. Ich schaute ihn verblüfft an und zeigte ihm dann meine Buchungsbestätigung auf dem Handy.

Ich hatte eine Reservierung, für diese Nacht, im Hotel David. Dann erklärte der leicht verpeilt wirkende Herr, ich musste ihn durch das Klingeln aus dem Schlaf gerissen haben, es gäbe in Quito noch ein weiteres Hotel David und, dass meine Reservierung für das andere Hotel abgeschlossen wurde. Bereits von Straßennamen weiß ich, dass Südamerikaner bei Namensgebungen nicht allzu kreativ sind und nicht selten 10 verschiedene Straßen in einer Stadt denselben Namen haben. Aber zwei Hotels mit demselben Namen? Nicht aufregen, es ist Südamerika.

So nahm ich wieder ein Taxi und die eingesparten Kosten von der geteilten Taxifahrt mit Julien waren dahin.

Wenigstens war ich jetzt im richtigen Hotel David und durfte gegen einen Aufpreis für einen Early-Check-In sogar bereits auf mein Zimmer. Noch kurz duschen und dann aber wirklich schlafen.

Ich drehte die Dusche auf.. und nichts passierte. Es kam kein Wasser, nicht aus dem Duschkopf, nicht aus dem Wasserhahn und auch die Toilettenspülung funktionierte nicht. Letzteres könnte dramatisch ausgehen. Mein zweiter Magen-Darm-Virus, den ich mir in Peru eingefangen hatte, war noch immer nicht vollständig auskuriert und so hatte ich noch immer Durchfall. Ich brauchet also auf jeden Fall eine Toilettenspülung.

Ich ging zur Rezeption und fragte, was das Problem sei. Das gesamte Zentrum Quitos hätte zurzeit kein Wasser, erklärte mir der Herr an der Rezeption. Wir müssen etwas abwarten, aber das Problem würde in den nächsten zwei Stunden behoben werden.

Er wirkte bereits zu diesem Zeitpunkt unbeholfen und ratlos, zudem mehr wie ein Praktikant als ein ausgebildeter Rezeptionist. Und auch konnte er kein Englisch sprechen, was für den Rezeptionist eines Hotels gehobenerer Preisklasse und der Lage im Zentrum Quitos auch nicht für überdurchschnittliche Qualifikation in seinem Berufsfeld sprach. Mit anderen Worten ahnte ich bereits hier schon, der Herr würde für Problemlösungen wenig in Frage kommen. Und ich sollte recht behalten.

Es gab den ganzen Tag über kein Wasser. Dreimal am Tag sagte er, es würde in den nächsten zwei Stunden wieder funktionieren. In der Zwischenzeit fand ich heraus, dass das nicht die einzige Lüge war. Entgegen seiner Aussage, das gesamte Zentrum Quitos hätte zurzeit kein Wasser, hatte Juliens Hostel, ca. 500m entfernt vom Hotel David, keinerlei Probleme mit der Wasserversorgung. Ich ging in der 50m entfernten Pizzeria essen, und auch hier funktionierten Wasserhahn und Toilettenspülung einwandfrei.

Ich wollte im Anschluss noch ein wenig durch die Straßen Quitos spazieren und suchte kurze Zeit später wieder den Weg zurück zum Hotel. Quito war total hässlich. In meiner Wahrnehmung war hier wirklich gar nichts schön. Es war alles grau, dreckig, laut. Das echte südamerikanische Großstadtleben eben, aber ehrlich gesagt hatte ich davon in den letzten Monaten bereits genug gesehen.

Auf dem Rückweg wurde ich dann von einer Prostituierten verfolgt, die kurzfristig ein sehr hartnäckiges Interesse an mir entwickelt zu haben schien. Sie begleitete mich mit “fucky fucky”- Rufen und als ich glaubte, sie durch kurze, geschickte Richtungswechsel in verschiedene Seitengassen abgehängt zu haben, hatte sie mir den Weg abgeschnitten und stand auf einmal wieder vor mir.

Nur mit erhöhtem Tempo schaffte ich es am Ende ohne Prostituierte in mein Hotelzimmer. Doch vermutlich hätte selbst sie das Zimmer gar nicht erst betreten. Noch immer hatte ich kein Wasser und meine mittlerweile von Scheiße gefüllte Toilette gab dem Zimmer das Aroma eines Güllesilos.

Als ich am nächsten Morgen von jenem Gestank aufwachte und noch immer kein Wasser hatte, beschloss ich, dass es reichte. Ich ging zur Rezeption und teilte dem Rezeptionist mit, dass ich die Unterkunft wechseln und die zweite Nacht stornieren möchte. Das ginge nicht, antwortete er, er könne das Geld nicht zurückgeben, es sei bereits gezahlt und eine Rückerstattung über die Kreditkarte nicht möglich. Und Bargeld hätten sie nicht im Haus. Aber ich hatte doch selbst in bar bezahlt. Ja, aber sie würden das Geld immer sofort zur Bank bringen. “Dann möchte ich den Chef sprechen”. Als er mir dann erklärte, dass der Chef im Urlaub ist, wurde ich sauer. Nur mein begrenztes Spanisch verhinderte wohl, dass ich hier noch wirklich ausgerastet wäre.

Ich musste einsehen, dass es zwecklos ist, mit jener Inkompetenz in Person zu diskutieren und entschied mich dazu, den Aufenthalt durchzuziehen.

Der Weg nach Kolumbien

Als am Abend des zweiten Tages das Wasser im Hotel wieder lief, hatte ich mich längst entschieden, Quito am nächsten Tag wieder zu verlassen und den Weg nach Kolumbien auf mich zu nehmen.

Als ich am Busterminal ein Ticket nach Kolumbien kaufen wollte, wurde mir schnell klar, dass dieser Weg eine komplizierte Angelegenheit werden würde. Denn aus Ecuador gab es keine direkten Busverbindungen nach Kolumbien.

Eine nette Dame an der Touristeninformation erklärte mir, ich müsse mit einem lokalem Bus bis an die Grenze fahren, die Grenze per Taxi überqueren und aus der nächstgelegenen kolumbianischen Kleinstadt könnte ich dann einen Fernbus in Richtung Kolumbiens Hauptstadt Bogota nehmen.

Nun ja, man hätte auch einfach von Quito nach Bogota fliegen können, aber wer meine Blog- Artikel liest, der ahnt schon, Fliegen war keine Option.

Also fuhr ich am nächsten Tag in einem Kleinbus bis an die Grenze zu Kolumbien. Tulcán heißt die Kleinstadt, die der Bus nach gut fünf Stunden Fahrt erreichte. Als ich aus dem Bus ausstieg, sah ich bereits die Gewissheit vor meinen Augen, dass es schonmal nicht schwer sein würde, ein Taxi zu bekommen. Am Terminal de Autobuses Tulcán warteten um die 100 Taxis auf potenzielle Fahrgäste. Ich nahm auf solidarische Art das erste in der Schlange und lies mich zum Grenzübergang fahren. Wie an den meisten Grenzübergängen Südamerikas hat jedes Land hier seinen eigenen Grenzübergang. Und so liegt zwischen der Grenze Ecuadors und Kolumbiens ein rund einen Kilometer langes Niemandsland.

Besonders für Touristen ist es wichtig, bei Ein- und Ausreise vom jeweiligen Land einen Stempel zu bekommen, um keine Probleme zu bekommen. Ehe ich es realisieren konnte, hatte mein Taxifahrer die Grenze Ecuadors passiert, ohne anzuhalten. Und während ich noch versuchte, ihm das zu erklären, stoppte er im Niemandsland und schmiss mich regelrecht aus seinem Auto raus. Zwischen Ecuador und Kolumbien brauche man keinen Stempel, erklärte er mir und übergab mich an ein kolumbianisches Taxi, das mich über die Grenze Kolumbiens in die Kleinstadt Ipiales fahren würde.

Es ist in solchen Momenten der Hektik manchmal schwierig, die Situationen schnell genug wahrzunehmen, sie einschätzen zu können und korrekt zu reagieren. Ich ließ mich auf den Prozess ein und vertraute für den Moment darauf, dass der Prozess schon korrekt ablaufen würde. Vielleicht brauchte man hier ja wirklich keinen Stempel.

Die Tatsache, dass alle Autos beim Überqueren der Grenzübergänge von der Polizei durchgewunken wurden und keiner stoppte, verstärkte meinen Glauben daran.

Genauso das Gespräch mit dem kolumbianischen Taxifahrer, der ebenfalls nicht hielt und beteuerte, dass man keinen Stempel brauche, um von Ecuador nach Kolumbien zu reisen. Sogar an der Rezeption meines Hotels wurde es mir so erklärt. Für eine Nacht wollte ich hier bleiben, um am nächsten Tag dann den Bus nach Bogotá zu nehmen.

In meinem Hotelzimmer angekommen, checkte ich zu allererst das Wasser. Es lief! Wahnsinn. Ich legte mich erleichtert aufs Bett und.. Das gibts jetzt nicht. Schlagartig wurde es dunkel. Das

Badezimmerlicht erlosch, wie auch das Deckenlicht und die Nachttischlampe, die ich gerade eingeschaltet hatte, da es in meinem Zimmer nur ein Fenster in den Innenraum des Hotels gab. Nun

hatte ich also ein Hotelzimmer mit Wasser, dieses Mal dafür dann ohne Strom. Wo soll das hier eigentlich alles noch hinführen?

Zurück zur Grenze, war meine Antwort 20 Minuten später, die ich dafür nutzte, mich via Reiseblogs im Internet und Erfahrungsberichten anderer Reisende, die bereits Kolumbien bereist hatten, zu

informieren, ob ich den Stempel für Kolumbien tatsächlich nicht brauchte. „Auf jeden Fall brauchst Du einen!“, war die vereinende Antwort meiner Quellen ,in verschiedenen Worten gewählt,

gewesen. Ansonsten würde ich Probleme bei der Ausreise bekommen und was das genau hieß, wollte ich lieber nicht selbst herausfinden.

Und so ging ich am nächsten Morgen die 3km zur Grenze zurück. Zu Fuß, ich hatte eine zu große Wut auf die Taxifahrer des Vortages, die im Nachhinein betrachtet, mich einfach gnadenlos verarscht hatten und einfach nur auf schnellstem Wege so viel Geld, wie nur möglich, aus mir machen wollten. Letzteres wurde mir bewusst, als ich im Hotelzimmer den Wechselkurs von Dollar zu kolumbianischen Pesos nachschaute.

Ich hatte natürlich noch keine kolumbianischen Pesos und so musste ich die Taxifahrt in Dollar, der Währung Ecuadors, bezahlen. Fünf Dollar wollte er von mir haben, was angesichts der dreiminütigen Fahrt schon eine Frechheit war. Ich hatte nur 10 und er keine Dollar zum Wechseln. So einigte ich mich mit ihm darauf, er könne mir das Wechselgeld auch in kolumbianischen Pesos geben, denn die brauchet ich ja nun sowieso.

24.000 Kolumbianische Pesos hätte ich bekommen müssen, er gab mir 12.000.

Immer, wenn ich mich mal darauf einließ, in Südamerika ein Taxi zu nehmen, lieferte es direkt Gründe, nie wieder in eines zu steigen. Und so dürfen sich Taxifahrer auch nicht wundern, warum Touristen nicht zu ihren Kunden gehören und auf die zuverlässigere und weitaus günstigere Konkurrenzquellen Uber setzen.

Angekommen am Grenzübergang musste ich nun zuerst zur Grenze Ecuadors zurück und einen Ausreisestempel zu bekommen. Denn dieser war die Voraussetzung, um den Einreisestempel für Kolumbien erhalten zu können.

Der gesamte Prozess inklusive der Wartezeiten an den Migrationsstationen kostete mich über zwei Stunden, ehe Ausreise- und Einreisestempel in meinem Pass vermerkt waren und ich nun auch legal in Kolumbien war.

Auf dem Weg zurück zum Hotel bekam ich dann einen Schock. Mein Hotelschlüssel war weg. Ich hatte ihn in die Tasche meines Hoodies gesteckt, er war zu groß für meine Bauchtasche gewesen. Aufgrund der stark steigenden Temperaturen hatte ich jenen Hoodie nun ausgezogen und ihn mir über die Schulter gelegt. Hierbei muss der Schlüssel dann rausgefallen sein, war das Ergebnis meiner schnellen Analyse.

Na geil. Dass in Kolumbien in einer Stadt fernab vom Tourismus, sich jemand finden würde, der so freundlich ist, einen gefundenen Hotelzimmerschlüssel bei der Rezeption oder gar bei der Polizei abzugeben, das war für mich schnell auszuschließen gewesen. Mir blieb also nichts anderes übrig, als den Weg zur Grenze schnell zurückzulaufen und zu hoffen, dass ich ihn finden würde, bevor ihn jemand anderes finden würde. Aber wiederum durfte ich auch nicht zu schnell sein, da ich auf dem Weg ja alles genau im Blick behalten musste, denn der Schlüssel könnte ja auch ins Gras am Straßenrand gefallen sein.

Ich bekam Paranoia. Sollte ich die Suche abbrechen, und lieber so schnell wie möglich den Verlust im Hotel melden, bevor der Finder des Schlüssels noch in mein Zimmer einbricht und alle meine

Sachen stiehlt? Aber was würde es kosten, das Hotel müsste im Falle eines Verlustes doch das gesamte Schloss austauschen. Während ich mich mit jenen Gedanken beschäftigte, sah ich nach zwei

zurückgelaufenen Kilometern im Straßengraben ein Funkeln.

Die Erleichterung hätte nicht größer sein können, als ich den Schlüssel wieder in den Händen hatte.

Durch die Zeitdauer der ganzen Strapazen und der Tatsache, dass man online keine Bustickets in Ipiales buchen konnte, musste ich einsehen, dass ich an diesem Tag keinen Bus mehr nach Bogota nehmen kann. Ich verlängerte meinen Aufenthalt im Hotel um eine Nacht und machte mich auf dem Weg zum Busterminal.

Der Weg dorthin führte mich einmal quer durch Ipiales und lies mich realisieren, dass ich das der einzige Tourist auf den Straßen war. Ich habe aus Ipiales keine Bilder, da ich mich hier nicht traute, mein Handy aus der Tasche zu holen, und stattdessen versuchte, die Menschenmengen auf den Straßen auf schnellsten Wege zu passieren, um nicht die Aufmerksamkeit von Straßendieben auf mich zu ziehen.

Angekommen am Busterminal fand ich eine Busgesellschaft, bei der ich einen Nachtbus nach Bogota buchen konnte. Der Kauf des Bustickets sollte dann das nächste Hindernis werden. Denn man konnte hier nur in bar bezahlen.

Die Suche nach einem Geldautomaten kostete mich dann eineinhalb Stunden. Am Terminal gab es keinen und die ersten beiden, die laut Google Maps am nächsten dran lagen, existierten einfach nicht. In einem großen Supermarkt wurde ich schließlich fündig, ging zurück zum Terminal und kaufte das Ticket nach Bogota.

Stau

23 Stunden sollte die Fahrt nach Bogota dauern. Als ich am Folgetag mit vollgepackten Taschen pünktlich am Terminal erschien, fand ich mich an den Abfahrtsstationen der Busse in einem Chaos wieder, dass ich von Busterminals in Südamerika gewohnt war. Wie immer wurde die eigentliche Haltestellennummer noch zweimal geändert und mein Verständnis schwindet allmählich, wozu es an Busterminals hier diese Nummern überhaupt gibt.

Ich war in einem stinknormalen Bus gelandet. Keine luxeriösen Sitze wie in Argentinien, die man zu einem Bett verwandeln konnte. In diesem Bus ließen sie sich allenfalls ein Stückchen nach hinten lehnen. Wie sollte ich hier 23h verbringen, dachte ich damals.

Wenn es mal nur 23 Stunden gewesen werden, denke ich heute.

Wer auf Instagram meine Stories über die Busreise verfolgte, für den war es unmissverständlich, dass ich mich während der Fahrt mitunter sehr gelangweilt habe. Ich machte in regelmäßigen Abständen Snaps und dokumentierte das Leben des Busfahrers, den ich Manfred nannte.

Manfred fuhr durchgehend mit Fernlicht und wenn er nicht auf WhatsApp oder Instagram unterwegs war, dann telefonierte er über Kopfhörer. Er hielt auf offener Straße für einen Kioskbesuch und anschließend alle 10 Minuten, um die Scheiben von innen zu putzen. Die Belüftung war ausgefallen.

Ich saß in der ersten Reihe direkt hinter ihm und hatte so beste Sicht auf seine Arbeit. Manfred zu beobachten, blieb meine Ablenkung während jener Reise, die sich zu einem Horrorszenario entwickelte.

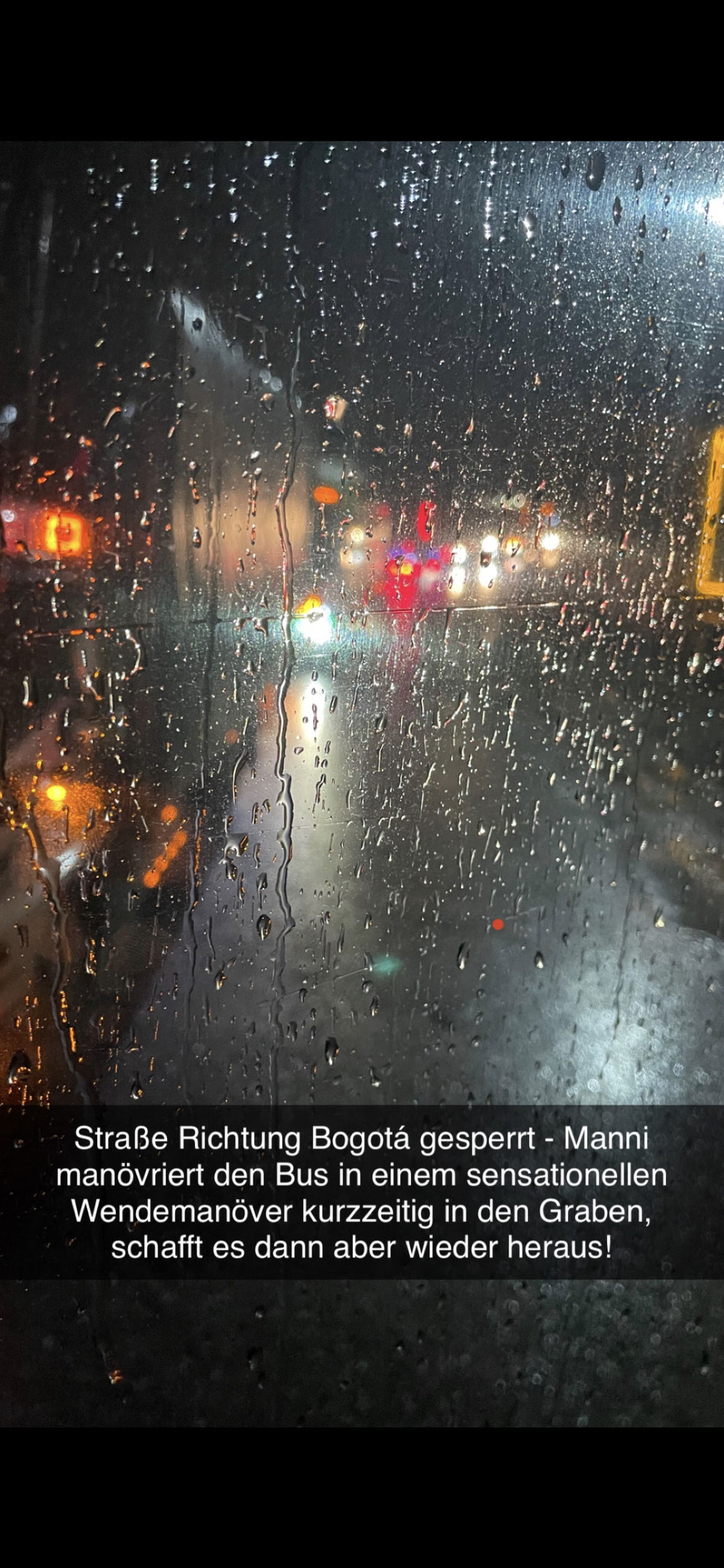

Die Hauptstraße Richtung Bogota war seit zwei Monaten gesperrt, bzw. auf einem Streckenabschnitt nur einspurig befahrbar, nachdem es auf halber Strecke zu einem Erdrutsch gekommen war. Infolgedessen wurde eine Alternativrouten erbaut, um den Verkehr nach und aus Kolumbiens Hauptstadt zu gewährleisten. Jene Alternativroute wurde erst vor kurzem eröffnet und dauerhaft befahrbar. Nur im Ausnahmefall von Starkregen könne die Sicherheit nicht gewährleistet werden und sie würde geschlossen werden.

Noch bevor wir sie erreichten, schüttete es wie aus Eimern. Und so konnten wir die Alternativroute nicht passieren.

Es war 1 Uhr nachts und Manfred entschied sich dazu, am Straßenrand für ein paar Stunden darauf zu warten, dass jene Straße wieder eröffnet wird. Doch dem war nicht so, die Alternativroute blieb geschlossen und so blieb nicht anderes übrig, als den Weg über die Hauptstraße zu nehmen. Ab jetzt wurde es ein Geduldsspiel, denn auf dieser Straße ging nichts. In den ersten beiden Stunden kamen wir nicht einmal 100 Meter voran. Und wir waren noch 15 Kilometer von jenem Ort entfernt, an dem es wegen des Erdrutsches einspurig wurde.

Die Stunden vergingen, ohne, dass sich der Bus bewegte und etwas erwähnenswertes passierte. Ich war der einzige Tourist in einem Bus voller Locals, die erstaunlich entspannt mit der Situation umgingen. Südamerikaner haben eben ein anderes Verständnis von Zeit. „Dann wartet man eben einfach mal ein paar Stunden, wo ist das Problem“, schien die nicht ausgesprochene Meinung der Insassen gewesen zu sein. Hinter mir saß eine Dame und auf ihrem Arm ein kleiner Hundewelpe, der in regelmäßigen Abständen den Gang des Busses in einen Fluss verwandelte.

Menschen aus den umliegenden Dörfern kamen mit Motorrädern in den Stau und versorgten die Menschen mit selbstgekochtem Abendessen, Getränken und Snacks. Alles, während keiner wusste, wann und wie wir hier eigentlich wieder wegkommen würden. Für den großen Bus ging es in den Serpentinen der Straße nun weder vor noch zurück.

Mit der Zeit kam es zu Chaos- Szenarien auf der Straße, als verzweifelte Autofahrer versuchten, die Trucks und Busse zu überholen und dabei auch noch den Verkehr auf der Gegenfahrbahn lahmlegten. Es kam vermehrt zu Noteinsätzen bei Menschen, die in diesem Stau feststeckten. Und die Krankenwagen hatten allerlei Mühe, sich durch den engen Verkehr auf beiden Straßenseiten zu kämpfen.

Die Busfahrt wurde zu einer echten Nervenprobe. Ich wusste ja nicht, wie lange es dauern würde. Ob es überhaupt eine Lösung geben wird. Auch konnte ich mich nur schwer mit Menschen austauschen. Ich war hier der einzige Tourist und mein Spanisch nicht guter genug, um mit den Locals zu sprechen und mehr Informationen zu bekommen.

Und so vertrieb ich mir die Zeit mit Podcasts, Musik und schreiben und vegetierte vor mich hin. Nach 15 Stunden im Stau wurde es wieder dunkel. Wir hatten tatsächlich den gesamten Tag in einem Bus verbracht, der innerhalb von 15h sich um die fünf Kilometer fortbewegt hatte.

Gegen 3 Uhr in der nächsten Nacht passierten wir dann den einspurigen Abschnitt. Von dem Erdrutsch war wegen der Dunkelheit leider nichts zu sehen gewesen. Nach 28 Stunden im Stau und 51h insgesamt hatten wir die Baustelle nun also passiert und freie Fahrt in Richtung Bogota. Wir erreichten Kolumbiens Hauptstadt am Abend dieses Tages und damit einen vollen Tag später als geplant. Das war mir mittlerweile allerdings total egal. Ich war einfach froh, aus dem Bus aussteigen zu können.

Es war nun also geschafft. Eine verrückte Reise nach Kolumbien endete nach sechs Tagen in Bogota.

Tage, die beides waren. Scheiße, und spannend.

Kommentar schreiben

Mika (Sonntag, 07 Mai 2023 10:12)

Schön geschrieben, wie immer! Schade, dass Quito dir so negativ im Erinnerung bleiben wird, aber die Erfahrungen sind dafür unbezahlbar! �

Luisa (Sonntag, 07 Mai 2023 12:17)

Junge, Junge..was ein Abenteuer. Aber das sind die Geschichten die man später lachend und kopfschüttelnd erzählt und sich denkt "verrückt, was ich alles erlebt habe..". Du kannst stolz auf dich sein, wie gut du das alles gemeistert hast!

Andibiotikum (Sonntag, 07 Mai 2023 12:30)

Ja,wirklich wieder sehr schön geschrieben.

Man hat das Gefühl selbst mit dabei zu sein…

Es liest sich wie ein Buch!

Sehr gut Alex�♀️

Gardi (Sonntag, 07 Mai 2023 16:25)

Ach du scheiße… im wahrsten Sinne! Wahnsinn! Das ist wirklich unglaublich alles und spannend ist ja gar kein Ausdruck. Respekt Völtzi, aber du wirst bestimmt lebenslang davon berichten und zehren. Das sind so krasse Erfahrungen, die man irgendwann bestimmt nicht missen möchte.